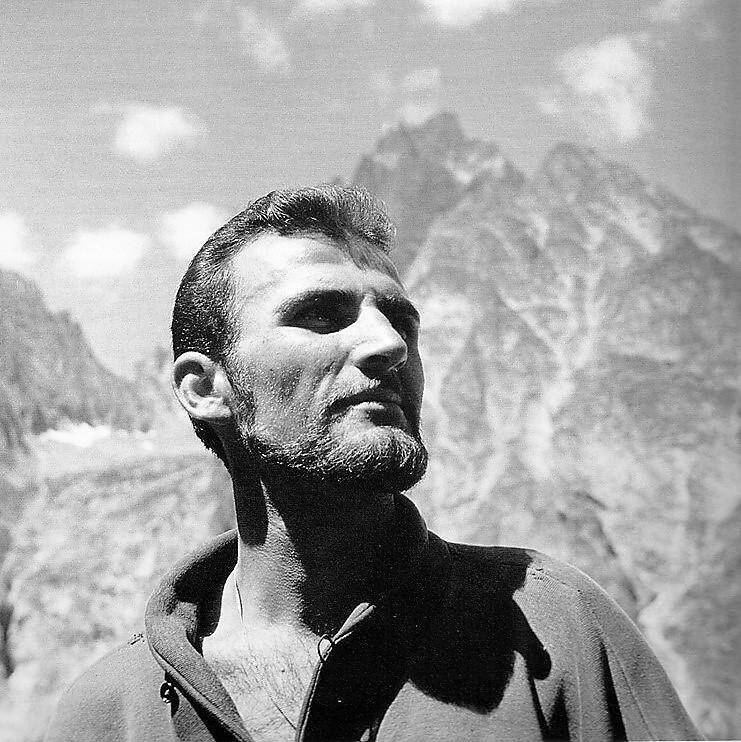

Trento Film Festival 2019

L’AMORE PER LA MONTAGNA, E QUELLO PER LA GIUSTIZIA

40 anni fa l’assassinio di Guido Rossa, operaio, sindacalista e alpinista: l’intensità con cui visse il suo amore per la montagna e le motivazioni che lo spinsero a prenderne le distanze

Sono passati quarant’anni da quando, all’alba del 24 gennaio 1979, le Brigate Rosse uccidevano Guido Rossa, “colpevole” di aver coraggiosamente denunciato Francesco Berardi, un collega che aveva introdotto in fabbrica materiali che incitavano alla lotta armata. Aveva 44 anni. Ricordare la sua figura nei giorni in cui a Trento si svolge il Film festival della montagna è importante per due ragioni: per l’intensità con cui visse il suo amore per la montagna e per le motivazioni che lo spinsero a prenderne le distanze.

L’OPERAIO

Nato nel 1944 a Cesiomaggiore, un piccolo centro sulla montagna fra Feltre e Belluno, a due anni si trasferì con la famiglia a Torino dove, a quattordici anni, cominciò a lavorare in officina per passare poi alla Fiat . L’esperienza della fabbrica fu per lui una palestra di umanità dove sviluppò quella sensibilità per la sofferenza, per i diritti violati e per la dignità delle persone e del lavoro che segneranno per sempre il suo carattere.

Cominciò ad arrampicare giovanissimo, ripetendo a 17 anni le due Comici sulle Lavaredo, la nord alla Grande e lo Spigolo Giallo . L’alpinismo rispondeva a quell’esigenza di libertà che ne animava anche l’impegno in fabbrica, e questa passione non venne meno quando, dopo il matrimonio con Silvia, venne assunto dall’Italsider e si trasferì nella periferia di Genova. La loro vita insieme fu dolorosamente segnata dalla morte del loro primo bambino, Fabio, precocemente scomparso per un incidente domestico, cui seguirà la gioia per la nascita di Sabina.

L’ALPINISTA

Sono quelli gli anni in cui Guido salì le grandi pareti delle Alpi: dalle vie di Gervasutti alla Tissi alla Torre Venezia , dalla Livanos alla Su Alto alla Bonatti al Grand Capucin, dalla Graffer al Basso alle vie di Vinatzer e Soldà alla Marmolada , solo per dirne alcune. Nel 1963 partecipò alla spedizione del CAI UGET di Torino al Langtang Lirung, in Nepal, ma la morte dei due amici Giorgio Rossi e Cesare Volante lo colpì profondamente e, nonostante la nomina a membro del Club Alpino Accademico Italiano, cominciò a riflettere sul senso e sul posto dell’alpinismo di alto livello nella propria esistenza. Aveva già dato un grande contributo a quella generazione di arrampicatori che, in una sorta di “Sessantotto dell’alpinismo”, stavano trasformando in profondità gli schemi dell’alpinismo tradizionale.

Ma contemporaneamente questa libertà di analisi investiva anche il suo rapporto con le pareti che cominciava a sentire come una tentazione, quasi una fugain un mondo che alla fine restava lontano dai luoghi in cui si svolgevano le vere grandi battaglie della vita contro l’ingiustizia e il sopruso.

“BISOGNA COLTIVARE ALTRI IDEALI”

Agli amici cominciò a dire – “con quegli occhi che ti scavano dentro e che ti bruciano l’anima”, ricorderà Gian Piero Motti – che “bisogna coltivare altri ideali”, che è un errore vedere nella vita solo l’alpinismo. In una lettera del 1970 scriveva: “Da ormai parecchi anni, mi ritrovo sempre più spesso a predicare agli amici che mi sono vicini l’assoluta necessità di trovare un valido interesse nell’esistenza […] che ci liberi dal vizio di quella droga che da troppi anni ci fa sognare e credere semidei o superuomini chiusi nel nostro solidale egoismo, unici abitanti di un pianeta senza problemi sociali, fatto di lisce e sterili pareti, sulle quali possiamo misurare il nostro orgoglio virile, il nostro coraggio, per poi raggiungere (meritato premio) un paradiso di vette pulite, perfette e scintillanti di netta concezione tolemaica, dove per un attimo o per sempre possiamo dimenticare di essere gli abitanti di un mondo colmo di soprusi e di ingiustizie […]. Per questo penso, anche noi dobbiamo finalmente scendere giù in mezzo agli uomini e lottare con loro”.

Fu questo ritorno in mezzo agli uomini che gli costò la vita. Fu la scelta di non sottrarsi all’impegno nel PCI e nel sindacato. Fu la scelta di mettere al centro le vittime dell’ingiustizia, di lottare al fianco di quegli operai che vedeva oppressi dalle condizioni di lavoro più che liberati dalle montagne.

Alla solitudine delle pareti, che tanto aveva contribuito a formarne il carattere, Guido Rossa sostituì così la discesa nei sotterranei della storia e la lotta per l’affermazione dei diritti di tutti, a cominciare da coloro che sono ai margini, dai più deboli. Un rovesciamento di prospettiva che molti amici alpinisti forse non compresero. Perché era difficile accettare, allora come oggi, di riconsiderare il proprio amore per la montagna, non per disconoscerlo, ma per anteporvi ciò che ci rende umani: la lotta per la giustizia in un mondo “colmo di soprusi”. Una lezione che non smette di interpellare l’alpinismo.